Tendenzen Gespräch

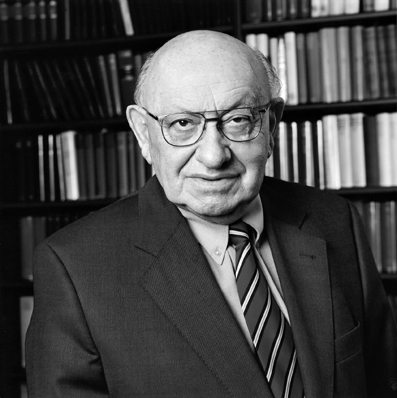

Marcel Reich-Ranicki, Frankfurt/Main

Marcel Reich-Ranicki, wird 1920 in der polnischen Kleinstadt Wloclawek an der Weichsel geboren. 1929 zieht er mit seinen Eltern nach Berlin, wo er 1938 das Abitur ablegt. Aufgrund seiner jüdischen Abstammung wird er nicht zum Studium zugelassen, woraufhin er eine Lehre in einer Exportfirma beginnt. Noch im selben Jahr wird er mit seiner Familie deportiert - zurück nach Polen, ins Warschauer Ghetto. Dort heiratet er 1943 seine Frau Teofila und flieht zu einer polnischen Familie, bei der beide die nationalsozialistische Verfolgung überleben. Als die Rote Armee Polen befreit, tritt er 1946 der kommunistischen Partei bei. 1948 wird er Chef des Generalkonsulats der Republik Polen in London. Wegen ihrer antisemitischen Haltung bittet er um Entlassung aus der Partei. Er findet Arbeit in einem polnischen Verlag in Warschau, wo er sich auf deutsche Literatur spezialisiert. Ein Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird dort auf ihn aufmerksam und empfiehlt ihn an den damaligen Literaturchef Friedrich Sieburg. 1958 reist er nach Deutschland aus und arbeitet als freier Kritiker. Seine Artikel erscheinen vermehrt in der F.A.Z., er nimmt an den Tagungen der Gruppe 47 teil, ab 1960 rezensiert er für die Zeit, für die er bis 1973 ständig arbeiten wird. Er schreibt über Alfred Andersch, Ingeborg Bachmann, Martin Walser und viele andere Gegenwartsautoren. 1963 veröffentlicht er sein erstes Buch unter dem Titel "Deutsche Literatur in Ost und West", er lehrt an amerikanischen Universitäten, 1970 publiziert er eines seiner bekanntesten Werke: "Lauter Verrisse". Von 1973 bis 1988 leitet er den Literaturteil der F.A.Z.; er ist dort auch heute noch als Kritiker und Redakteur der "Frankfurter Anthologie" tätig. Von 1971 bis 1975 ist er Gastprofessor in Stockholm und Uppsala, seit 1974 ist er Honorarprofessor an der Universität Tübingen. Nach der Beendigung seiner Festanstellung bei der F.A.Z. (1988) wechselt das Medium. Im selben Jahr hat das "Literarische Quartett" Premiere und avanciert zur wichtigsten Literatursendung im deutschen Fernsehen. Im Jahr 2001 endet das "Literarische Quartett", danach bestreitet er weitere Sendungen unter dem Titel "Solo".

"Bildung fördern durch Verführung zum Lesen!"

Der grosse deutsche Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki über die Wechselbeziehung zwischen Literatur und Bildung, den manischen Ehrgeiz mancher Regisseure und die Aufgabe des von ihm herausgegebenen Kanons der deutschen Literatur (Romane)

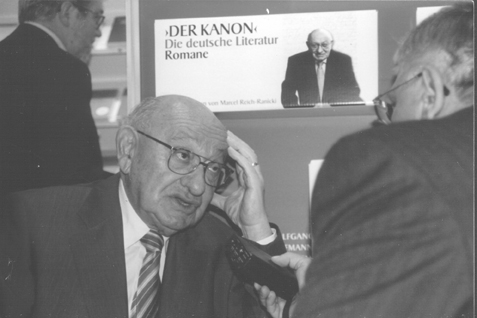

Marcel Reich-Ranicki im Gespräch mit A.Schosch. (Foto: Werner Renz, Stimme der Hoffnung, Darmstadt)

TENDENZEN: Bei der Frankfurter Buchmesse fällt 2002 zweierlei auf: Weniger Verlage stellen aus als zuvor und auch die Zahl der Neuerscheinungen erreicht die Werte des Vorjahre nicht. Nicht zuletzt durch die Ergebnisse der sogenannten PISA-Studie wird in Deutschland landauf landab plötzlich über die Bildung diskutiert. Kann man hier eine Gleichung herstellen - "Rückgang der Literatur = Rückgang der Bildung"?

MARCEL REICH-RANICKI: Das muss nicht automatisch sein. Es ist richtig, dass Bildung vom Buch vermittelt wird, aber eben nicht nur vom Buch allein! Auch das Fernsehen vermittelt Bildung - in bestimmten Programmen und in bestimmten Sendungen natürlich. Auch das Theater und der Film vermitteln Bildung. Deshalb kann man nicht sagen: Bildung wird, wenn weniger Bücher verkauft werden, automatisch zurückgehen.

TENDENZEN: Vieles segelt unter der Flagge "Kunst", das statt Bildung zu fördern, bestenfalls sich im Tabu-Brechen erschöpft. Sie haben gerade u.a. Theater genannt. Muß wirklich bei "Faust" Gretchen nackt auf der Bühne auftreten?

REICH-RANICKI: Nein! Sie sprechen den Unsinn, der sich auf deutschen Theatern abspielt, an. Ich habe mich in einer Rede, die in meinem Buch "Vom Tage gefordert" enthalten ist, damit ausführlich beschäftigt. Dieses Blödsinn mit dem nackten Gretchen ist infantil und natürlich vollkommen überflüssig. Dies kann ich nur auf den manischen Ehrgeiz mancher Regisseure zurückführen, die damit um jeden Preis auffallen wollen.

TENDENZEN: Einschlägige Umfragen bei jungen Menschen auf der Straße (ARD/ZDF-Frühstücksfernsehen vom 10.10.2002) offenbaren, kaum einer kann sich erinnern, wann er zuletzt ein Buch gelesen, außer vielleicht ein Computer-Handbuch. Was muß getan werden, um vor allem jungen Menschen zum Lesen "zu verführen"?

REICH-RANICKI: Zum Lesen verführen kann vor allem die Schule! Aber auch das Fernsehen und die Zeitungen. Und natürlich auch entsprechende Editionen der Verlagshäuser. Der jetzt von mir hier im Suhrkamp-Verlag herausgegebene "Kanon" ist ein wichtiges Zeichen und zum "Verführen zum Lesen" gedacht.

Buchtipp:

Marcel Reich-Ranicki

MEIN LEBEN

Autobiographie

568 Seiten

Gebunden mit Schutzumschlag

€ 25,- / SFR 43,60

Stuttgart, München 17. Auflage 2001

Erstausgabe 1999

In diesem Buch, das weder Triumphgesang noch Klagelied ist bewährt sich der Kritiker als tempramentvoller und anschaulicher Erzähler und als unbestechlicher Zeuge des Jahrhunderts. Farbig pointiert und anekdotenreich schildert Reich-Ranicki die Stationen seines so bewegten wie bewegenden Lebens. Er berichtet über die "Gruppe 47", er beschreibt seine Jahre als ständiger Kritiker bei der Wochenzeitung "Die Zeit" und später als Literaturchef der "Frankfurter Allgemeinen", er erinnert sich an Begegnungen mit großen Schriftstellern seiner Zeit, mit Bertold Brecht und Anna Seghers, mit Elias Canetti und Thomas Bernhard, mit Böll, Frisch und Grass und vielen anderen. So skizziert er ein aufschlußreiches und überraschendes Bild des literarischen Lebens in Deutschland.

Reich-Ranickis Autobiographie ist ein Epochenbuch, ist Bekenntnis und Darstellung in einem, es ist auch ein Entwicklungsroman, eine zeitkritische Chronik und zugleich die Geschichte einer Ehe. Es ist ein Buch über die Literatur und nicht zuletzt über die Liebe. Ob der Autor es wollte oder nicht, es ist ein Deutschlandbuch geworden, geschrieben von einem, der nicht ohne Trotz erklärt: " Wohin ich kam, da war deutsche Literatur."

Prof. Joachim Fest

Prof. Joachim Fest Claus Jacobi

Claus Jacobi Prof. Dr. Michael Stürmer

Prof. Dr. Michael StürmerB.Strauss_SV.jpg) Marcel Reich-Ranicki

Marcel Reich-Ranicki Dr. Edmund Stoiber

Dr. Edmund Stoiber Mainhardt Graf von Nayhaußen

Mainhardt Graf von Nayhaußen Danièle Thoma

Danièle Thoma