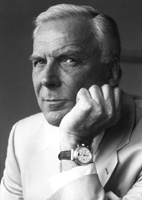

Claus Jacobi, 71, war bis Ende 1998 Herausgeber von "Welt am Sonntag". Jeden Samstag veröffentlicht er eine Kolumne in der Bild-Zeitung. Ausgewählte veröffentlicht TENDENZEN mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag.

Claus Jacobi, 71, war bis Ende 1998 Herausgeber von "Welt am Sonntag". Jeden Samstag veröffentlicht er eine Kolumne in der Bild-Zeitung. Ausgewählte veröffentlicht TENDENZEN mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag.

"Die Menschen, getroffen von Krisen und Hungersnöten, müssen auch noch eine weit größere Tragödie verkraften, diejenige des Schweigens Gottes, der sich scheinbar in seinem Himmel eingeschlossen hat, als wäre er angewidert vom Handeln der Menschheit."

(Papst Johannes Paul II. im Dezember 2002)

Eine Flutwelle hat über 150 000 Menschen in Asien getötet. Millionen verloren Heim und Existenz. Wo war Gott, als das Verderben über sie hereinbrach?

Die Frage ist älter als das Christentum: Wieso gibt es so unendlich viel Leid, wenn ein gütiger und allmächtiger Schöpfer existiert, wieso läßt er Kinder verhungern und mißbrauchen, wieso überziehen Katastrophen, Krieg und Krebs den Globus, wieso wuchern Hunger, Elend und Armut, herrschen Folter und Gewalt?

Schon 300 Jahre vor der Geburt Jesu beschäftigte den griechischen Philosophen Epikur das Problem, das der französische Philosoph Pierre Bayle später in vier Sätzen formulierte:

"Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann und will es."

Stimmt eine der ersten drei Möglichkeiten, ist Gott entweder nicht allmächtig oder nicht gütig oder beides nicht. Im letzten Fall bleibt dunkel, woher die Übel denn dann rühren.

Bei dem Versuch, den Glauben an die Güte eines allmächtigen Gottes mit dem Vorhandensein des Bösen auf Erden in Einklang zu bringen, schoben unsere Kirchenväter einen Teil der Schuld Adam und Eva zu. Durch ihre Erbsünde hätten sie das Paradies verwirkt, und aus ihren Lenden sei das Unheil in die Welt gelangt. Ihr Sohn Kain erschlug bereits seinen jüngeren Bruder Abel.

Für alles Böse wurde im Abendland der Teufel zuständig, so wie in anderen Religionen Dämonen und unheilbringende Götter ihr Unwesen trieben. "Gott hat das Leben, der Teufel hat den Tod lieb", entschied Martin Luther (1483-1546).

Doch mit der Aufklärung und der Macht der Menschen wuchsen die Zweifel. Voltaire (1694-1778) höhnte: "Wenn die Kirchenväter behaupten, Gott sei ein liebevoller Vater und gerechter Herrscher, geraten sie bald in unentwirrbare Widersprüche." Nach einem Seebeben, das 1755 Lissabon (wie jetzt Phuket) in Trümmer legte, diagnostizierte Kant (1742-1804) kategorisch "das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee" (griechisch: Die Rechtfertigung Gottes). "Gott ist tot", erklärte Nietzsche (1844-1900), bevor er in geistiger Umnachtung starb.

Je verheerender die Unglücke, je gebildeter und eingebildeter die Menschen wurden, um so mehr Zweibeiner trauten sich Urteile zu.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fragte Wolfgang Borchert in seinem Stück "Draußen vor der Tür": "Wann warst du denn eigentlich lieb, Gott, wann? Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott, warst du da lieb …" Die fortschrittliche evangelische Theologin Dorothee Sölle meinte: "Wie man nach Auschwitz den Gott loben soll, der alles so herrlich regieret, das weiß ich auch nicht."

Dabei ist der Kern des Dilemmas nicht Gott, sondern die Anmaßung der Menschen, ihn mit ihren Maßstäben zu messen. Die Menschen haben Gott in ihre Vorstellungen getaucht und mit ihren Eigenschaftsworten bekleidet. Bei uns ist Gott "lieb" oder "herrlich", "gütig" oder "allmächtig", im Talmud der "Gnadenreiche", im Koran der "Mitleidsvolle" oder der "Erbarmer", im Buddhismus der "Erleuchtete".

Aber wenn es denn einen Schöpfer des Universums gibt, dann entziehen sich seine Dimensionen zwangsläufig den Kategorien des Denkens und der Sprache von winzigen Wesen, die auf einem von Milliarden Himmelskörpern hausen. Unsere Phantasie, unser Verstand und unsere Vokabeln vermögen Gott nicht einzufangen.

Gott bleibt immer Sache des Glaubens, nicht der Logik.

Wo war er, als die Flutwelle kam? Ein Mensch kann diese Frage nicht beantworten. "Gott wäre etwas gar Erbärmliches, wenn er sich in einem Menschenkopf begreifen ließe", tröstet der weise Christian Morgenstern.

Claus Jacob

Claus Jacobi

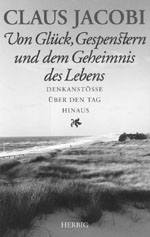

Von Glück, Gespenstern und dem Geheimnis des Lebens

Denkanstösse über den Tag hinaus

208 Seiten, gebunden

Goldmann Taschenbuch

29,80 DM

ISBN : 3-7766-2074-9

Eine Auswahl von 78 Kolumnen, die Claus Jacobi in den letzten Jahren veröffentlicht hat, ist jetzt zum ersten Mal als unter Von Glück, Gespenstern und dem Gehiemnis des Lebens erschienen. Es sind Glanzstücke des deutschen Journalismus. Jacobi liebt Geschichte und Geschichten. "Political correctness" läßt ihn "kalt wie der Kuß einer Tante". Und er ist überzeugt: "Wenn Heuchelei dick machen würde, bräuchten unsere Parlamente Flügeltüren".