Kardinalfehler?

Bundesrepublikanische Öffentlichkeit regt sich über eine Predigt auf. Das ist schon lange nicht passiert. Es sollte uns zu denken geben.

Der Kölner Kardinal Joachim Meisner sagte von der Kanzel runter: „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet.“ Der allgemeine Aufschrei gipfelte u. a. darin, dass der Kardinal als „notorischer geistiger Brandstifter“ bezeichnet wurde, der die Sprache missbrauche und Tabus breche. Unterlief Joachim Meisner hier ein Kardinalfehler?

Der Kölner Kardinal Joachim Meisner sagte von der Kanzel runter: „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet.“ Der allgemeine Aufschrei gipfelte u. a. darin, dass der Kardinal als „notorischer geistiger Brandstifter“ bezeichnet wurde, der die Sprache missbrauche und Tabus breche. Unterlief Joachim Meisner hier ein Kardinalfehler?

Der Begriff „entartet“ stammt aus dem Nazi-Wortschatz und ist mit anderen Wörtern der Göbbels-Demagogie , wie beispielsweise der Begriff „Endlösung“, unter einer Art Tabu verbannt. Nun nennt der Kardinal eine Kultur, die von Gottesverehrung abgekoppelt wird, „entartet“.

Alle regen sich über das Wort „entartet“ auf und das zu Recht! Aber keiner fragt danach, was der Kölner Kardinal unter „Gottesverehrung“ meint? Und das ist zumindest genauso spannend!

Was wir sagen, aussprechen, ist nur die Spitze unseres Gedanken-Eisberges. Die Worte drücken nur einen kleinen Teil der Gedankenwelt ab, in der wir leben und unsere Wirklichkeit zuordnen. Und wir begegnen hier einer wieder sehr selbstbewusst gewordenen katholischen Kirche, die mit einer Art Rollback-Strategie gegen die Moderne zu Felde zieht. Gottesverständnis und Gottesverehrung sind also nur dann richtig und gültig, wenn sie nach dem römisch-katholischen Ritus ausgeübt werden.

Meisners Kollegen verglichen schon mal ungeniert die israelische Schutzmauer gegen Selbstmordattentäter mit der Mauer des Warschauer Ghettos. Meisner selbst brachte es schon fertig, Parallelen zwischen Holocaust und Abtreibung zu sehen. Einerseits sieht der Augsburger Bischof Walter Mixa in den selbstbewusster auftretenden Muslimen Verbündete im Kampf gegen „die verbreitete Gottesvergessenheit und den aggressiven Atheismus in vielen westlichen Gesellschaften“. Andererseits bescheinigt eine päpstliche Erklärung den Protestanten keine Kirche im eigentlichen Sinne zu sein, da es ihr an der apostolischen Sukzession fehle.

All das zusammengenommen, scheint der Tag nicht allzu fern zu sein, wenn alle, die nicht den Papstring küssen, alle, die nicht am Sonntag in die Kirche gehen, obwohl Gott selbst den Sabbat heiligte und alle, die sich gar gegen die religiös-politische Macht des Vatikans auflehnen, als „entartet“ bezeichnet werden.

Zum „Vogelfrei-Erklären“, ist dann der Schritt nicht mehr groß.

Anton Schosch, Herausgeber von TENDENZEN ONLINE

In Memoriam Hannelore Kohl

Liebe Leserin, lieber Leser,

kaum ein Tod der letzten Jahre hat die Bundesrepublik Deutschland so erschüttert wie die Nachricht am 05. Juli 2001, daß Dr. med. h. c. Hannelore Kohl, damals 68 Jahre alt, an einer Überdosis Tabletten verstorben ist.

Sie stellte ihre persönlichen Wünsche und Ambitionen stets zurück. Nur so konnte Helmut Kohl nicht nur als Kanzler mit der bislang längsten Amtszeit in die Geschichte eingehen. Sie war für sehr viele Menschen im tristen Grau der Politbühne eine Lichtgestalt. Und es ist eine Tragik ohnegleichen, daß gerade Licht für sie verhängnisvoll wurde.

Ausgerechnet 1993, als auf ihr Drängen hin zur besseren Hilfe für Verletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems (ZNS) ein Kuratorium gegründet wurde, erkrankte sie an einer unheilbaren Lichtallergie.

Ausgerechnet 1993, als auf ihr Drängen hin zur besseren Hilfe für Verletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems (ZNS) ein Kuratorium gegründet wurde, erkrankte sie an einer unheilbaren Lichtallergie.

Von der sonst nicht zimperlichen Öffentlichkeit fast unbemerkt, verschlimmerte sich ihre Krankheit immer mehr. Die Symptome ließen sich behandeln, und zwar mit Kortison, ansonsten blieb ihr nur, das Tageslicht zu meiden.

Nicht nur die Blumen und die Natur gehen ohne Licht ein, auch wir Menschen.

Die letzten Wochen, Monate und Jahre verließ sie das Haus nur bei Dunkelheit und wurde so zum "Mondscheinkind". In ihrer Seele wurde die Sehnsucht nach Licht so groß, daß sie nur noch einen Ausweg sah - obwohl gläubige Protestantin, gab sie aus eigenem Entschluß, vertrauend auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, ihr Leben auf, um in ewiges himmlisches Licht eingehen zu können.

Wir sollten darüber nachdenken, daß wir zum Leben im Licht geschaffen sind und mit der Finsternis nichts gemein haben. In unseren Herzen tobt vom ersten Tag unseres Lebens an die Entscheidungsschlacht zwischen Licht und Finsternis.

Vor über 100 Jahren schrieb die US-Amerikanerin Ellen G. White mit geradezu prophetischer Visionsgabe ein Standardwerk - "Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis". Dieses Buch hat unzählige Auflagen erlebt und bis heute nichts an fesselnder Kraft eingebüßt. Wie denn auch, wenn darin im Großen wie im Kleinen Strukturen der Disharmonie zwischen dem Jammertal hier und unserer Heimat im Himmel offengelegt werden!

Kinder Gottes sind Kinder des Lichts und haben mit der Finsternis nichts gemein. Kinder Gottes haben Sehnsucht nach Gottes ewigem Licht; Kinder der Finsternis sind tot, ohne es zu merken.

Schon bei der Schöpfung trennte Gott als allererstes das Licht von der Finsternis. Wo Licht ist, muß Finsternis weichen. Das können wir immer wieder beobachten, wenn wir in einem dunklen Raum ein Licht anmachen. Es ist gut zu wissen, daß das Licht immer der Sieger ist. Und darum heißt es nicht von ungefähr in der Schrift, daß Gott in einem ewigen Licht wohnt. Dort sind Frieden, Wärme und Geborgenheit.

Wir Menschen sind nach dem Bilde Gottes erschaffen. Wir können nur im Licht leben und nicht in der Finsternis. Wir verkümmern ohne Licht. Womöglich hat Hannelore Kohl dies durch ihr Leiden besser und tiefer begriffen als manch anderer.

Und vielleicht wollte sie so schnell wie möglich ihren Geist in Gottes Hand zurückgeben.

Herzlichst

Ihr

A.Schosch

Zum Nachdenken

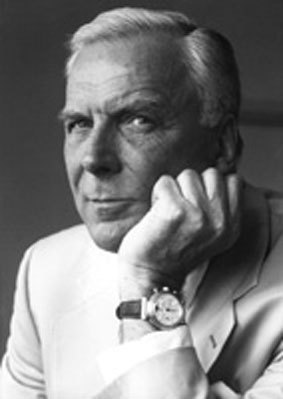

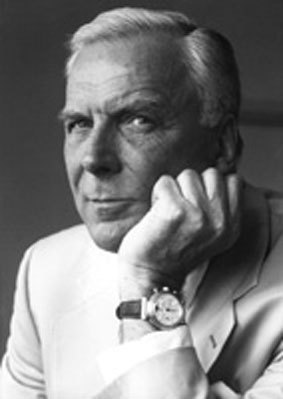

Claus Jacobi, Berlin

Claus Jacobi, 71, war bis Ende 1998 Herausgeber von "Welt am Sonntag". Jeden Samstag veröffentlicht er eine Kolumne in der Bild-Zeitung. Ausgewählte veröffentlicht TENDENZEN mit freundlicher Genehmigung von Autor und Verlag.

"Die Menschen, getroffen von Krisen und Hungersnöten, müssen auch noch eine weit größere Tragödie verkraften, diejenige des Schweigens Gottes, der sich scheinbar in seinem Himmel eingeschlossen hat, als wäre er angewidert vom Handeln der Menschheit."

(Papst Johannes Paul II. im Dezember 2002)

Eine Flutwelle hat über 150 000 Menschen in Asien getötet. Millionen verloren Heim und Existenz. Wo war Gott, als das Verderben über sie hereinbrach?

Die Frage ist älter als das Christentum: Wieso gibt es so unendlich viel Leid, wenn ein gütiger und allmächtiger Schöpfer existiert, wieso läßt er Kinder verhungern und mißbrauchen, wieso überziehen Katastrophen, Krieg und Krebs den Globus, wieso wuchern Hunger, Elend und Armut, herrschen Folter und Gewalt?

Schon 300 Jahre vor der Geburt Jesu beschäftigte den griechischen Philosophen Epikur das Problem, das der französische Philosoph Pierre Bayle später in vier Sätzen formulierte:

"Entweder will Gott die Übel beseitigen und kann es nicht. Oder er kann es und will es nicht. Oder er kann es nicht und will es nicht. Oder er kann und will es."

Stimmt eine der ersten drei Möglichkeiten, ist Gott entweder nicht allmächtig oder nicht gütig oder beides nicht. Im letzten Fall bleibt dunkel, woher die Übel denn dann rühren.

Bei dem Versuch, den Glauben an die Güte eines allmächtigen Gottes mit dem Vorhandensein des Bösen auf Erden in Einklang zu bringen, schoben unsere Kirchenväter einen Teil der Schuld Adam und Eva zu. Durch ihre Erbsünde hätten sie das Paradies verwirkt, und aus ihren Lenden sei das Unheil in die Welt gelangt. Ihr Sohn Kain erschlug bereits seinen jüngeren Bruder Abel.

Für alles Böse wurde im Abendland der Teufel zuständig, so wie in anderen Religionen Dämonen und unheilbringende Götter ihr Unwesen trieben. "Gott hat das Leben, der Teufel hat den Tod lieb", entschied Martin Luther (1483-1546).

Doch mit der Aufklärung und der Macht der Menschen wuchsen die Zweifel. Voltaire (1694-1778) höhnte: "Wenn die Kirchenväter behaupten, Gott sei ein liebevoller Vater und gerechter Herrscher, geraten sie bald in unentwirrbare Widersprüche." Nach einem Seebeben, das 1755 Lissabon (wie jetzt Phuket) in Trümmer legte, diagnostizierte Kant (1742-1804) kategorisch "das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee" (griechisch: Die Rechtfertigung Gottes). "Gott ist tot", erklärte Nietzsche (1844-1900), bevor er in geistiger Umnachtung starb.

Je verheerender die Unglücke, je gebildeter und eingebildeter die Menschen wurden, um so mehr Zweibeiner trauten sich Urteile zu.

Nach dem Zweiten Weltkrieg fragte Wolfgang Borchert in seinem Stück "Draußen vor der Tür": "Wann warst du denn eigentlich lieb, Gott, wann? Warst du in Stalingrad lieb, lieber Gott, warst du da lieb …" Die fortschrittliche evangelische Theologin Dorothee Sölle meinte: "Wie man nach Auschwitz den Gott loben soll, der alles so herrlich regieret, das weiß ich auch nicht."

Dabei ist der Kern des Dilemmas nicht Gott, sondern die Anmaßung der Menschen, ihn mit ihren Maßstäben zu messen. Die Menschen haben Gott in ihre Vorstellungen getaucht und mit ihren Eigenschaftsworten bekleidet. Bei uns ist Gott "lieb" oder "herrlich", "gütig" oder "allmächtig", im Talmud der "Gnadenreiche", im Koran der "Mitleidsvolle" oder der "Erbarmer", im Buddhismus der "Erleuchtete".

Aber wenn es denn einen Schöpfer des Universums gibt, dann entziehen sich seine Dimensionen zwangsläufig den Kategorien des Denkens und der Sprache von winzigen Wesen, die auf einem von Milliarden Himmelskörpern hausen. Unsere Phantasie, unser Verstand und unsere Vokabeln vermögen Gott nicht einzufangen.

Gott bleibt immer Sache des Glaubens, nicht der Logik.

Wo war er, als die Flutwelle kam? Ein Mensch kann diese Frage nicht beantworten. "Gott wäre etwas gar Erbärmliches, wenn er sich in einem Menschenkopf begreifen ließe", tröstet der weise Christian Morgenstern.

Claus Jacob

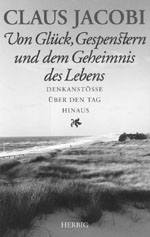

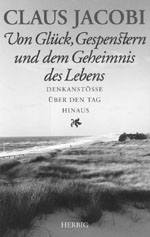

Buchtipp:

Claus Jacobi

Von Glück, Gespenstern und dem Geheimnis des Lebens

Denkanstösse über den Tag hinaus

208 Seiten, gebunden

Goldmann Taschenbuch

29,80 DM

ISBN : 3-7766-2074-9

Eine Auswahl von 78 Kolumnen, die Claus Jacobi in den letzten Jahren veröffentlicht hat, ist jetzt zum ersten Mal als unter Von Glück, Gespenstern und dem Gehiemnis des Lebens erschienen. Es sind Glanzstücke des deutschen Journalismus. Jacobi liebt Geschichte und Geschichten. "Political correctness" läßt ihn "kalt wie der Kuß einer Tante". Und er ist überzeugt: "Wenn Heuchelei dick machen würde, bräuchten unsere Parlamente Flügeltüren".

Der Kölner Kardinal Joachim Meisner sagte von der Kanzel runter: „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet.“ Der allgemeine Aufschrei gipfelte u. a. darin, dass der Kardinal als „notorischer geistiger Brandstifter“ bezeichnet wurde, der die Sprache missbrauche und Tabus breche. Unterlief Joachim Meisner hier ein Kardinalfehler?

Der Kölner Kardinal Joachim Meisner sagte von der Kanzel runter: „Dort, wo die Kultur vom Kultus, von der Gottesverehrung abgekoppelt wird, erstarrt der Kultus im Ritualismus und die Kultur entartet.“ Der allgemeine Aufschrei gipfelte u. a. darin, dass der Kardinal als „notorischer geistiger Brandstifter“ bezeichnet wurde, der die Sprache missbrauche und Tabus breche. Unterlief Joachim Meisner hier ein Kardinalfehler?

Prof. Joachim Fest

Prof. Joachim Fest Claus Jacobi

Claus Jacobi Prof. Dr. Michael Stürmer

Prof. Dr. Michael StürmerB.Strauss_SV.jpg) Marcel Reich-Ranicki

Marcel Reich-Ranicki Dr. Edmund Stoiber

Dr. Edmund Stoiber Mainhardt Graf von Nayhaußen

Mainhardt Graf von Nayhaußen Danièle Thoma

Danièle Thoma Ausgerechnet 1993, als auf ihr Drängen hin zur besseren Hilfe für Verletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems (ZNS) ein Kuratorium gegründet wurde, erkrankte sie an einer unheilbaren Lichtallergie.

Ausgerechnet 1993, als auf ihr Drängen hin zur besseren Hilfe für Verletzte mit Schäden des zentralen Nervensystems (ZNS) ein Kuratorium gegründet wurde, erkrankte sie an einer unheilbaren Lichtallergie.